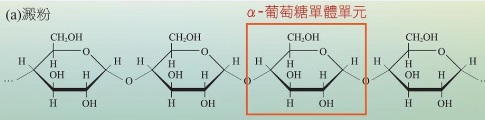

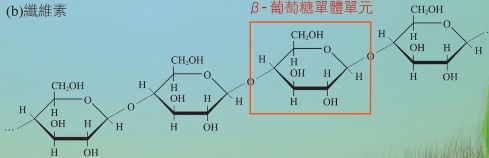

身體在進行消化時,會將複雜的醣類分解成為單糖分子,供細胞作為能量使用,所以當吃進任何富含醣類的食物時,一般人約一茶匙的量就能使血糖濃度上升,但消化道並不是對所有醣類反應都一致,就澱粉和纖維而言,雖然兩者都是多醣,都是由幾百個到幾千個單醣連結在一起組成的,但他們的結合方式不同,就會改變在身體的結果。

澱粉中的葡萄糖是以α鍵結相連,很容易被身體中的酶(酵素)分割成單糖分子做為能量,但是纖維中的單醣是由β鍵結相連,身體中沒有能夠切斷β鍵結的酶(酵素)。所以纖維在人類身上是無法轉化成能量來使用的,但是卻提供其他的功能:

(1)促進腸道健康,預防便秘與痔瘡

(2)可提供飽足感預防肥胖

(3)水溶性纖維有助控制血糖

(4)水溶性纖維可降低膽固醇

有些食物中同時夾著纖維與澱粉,這會使其澱粉結構無法被切割成單醣小分子,稱為抗性澱粉(rosistant starch)對於人體具有以下好處:

(1)抗性澱粉具有水溶性纖維的特性,提供腸道中的好菌營養,使好菌增加,並且促進大腸蠕動,較不容易產生便秘。

(2)在消化過程中,抗性澱粉在十二指腸中與膽汁結合,而膽汁在迴腸中無法被回收,膽汁連同抗性澱粉一起被帶到大腸並且排出體外。由於膽汁是膽固醇製造而成,排出膽汁身體必須使用膽固醇再製造新的膽汁,因此體內的膽固醇便會降低。

抗性澱粉存在於各式天然食材當中,包含:未精緻的榖類、莢豆類、煮過又放冷的義大利麵、冷掉的飯或是馬鈴薯沙拉等。食物中抗性澱粉多寡容易受到加工及烹調影響,如生馬鈴薯含量約75%,煮熟後僅含3%,冷卻後又回復至12%;生的薯類平均含50-60% 抗性澱粉,煮熟後則減至7%。

所以澱粉含量較高的食物如白米飯、白麵包,很容易被消化,會迅速地釋放一大堆葡萄糖進入血液中,這些食物具有高升糖指數,升糖指數是指某一特定食物升高血糖的數值,汽水和白麵包等精緻糖類具有相似的升糖指數,因為他們對血糖有相似的影響,但吃高纖食物時,向蔬菜、水果、全穀類,那些難以消化的β鍵結減緩了葡萄糖釋放到血液中的速度,這些食物具有較低的升糖指數,像雞蛋、乳酪和肉類的升糖指數最低。

當進食而血糖上升時,胰島素會被分泌而進入血液中,胰島素是一種在胰臟合成的賀爾蒙,是身體處理糖分主要工具之一,他會促使葡萄糖進入肌肉和脂肪細胞,快速開始轉為能量,每一單位胰島素降低血糖的能力,稱為「胰島素敏感性」,一單位的胰島素降低血糖的能力越大,表示胰島素的敏感度就越大,如果胰島素的敏感度下降,就是我們所稱的「胰島素阻抗」,胰臟仍會釋出胰島素,但是血液中的糖卻無法進入細胞中,而血中胰島素仍不斷持續的在增加。長期食用大量醣類,是導致胰島素阻抗最大的因素,而胰島素阻抗會導致一種嚴重的狀況,稱為代謝症候群,會出現一系列的症狀,包括高血糖、腰圍增加及高血壓,這會增加疾病形成的風險,如,心血管疾病、第二型糖尿病。

現在國人碳水化合物的攝取,主要問題在於精緻醣類,如,白飯、白麵、白麵包、含糖飲料、甜食…等攝取過量,應以加工少的全穀雜糧類及根莖類當做主要碳水化合物的來源,每日攝取量成年男性170克、成年女性130克、哺乳婦女210克,大約2~3碗的份量。

近期低醣飲食蔚為一股風潮,過多的精緻碳水化合物易導致代謝症候群,但是,碳水化合物攝取不足對身體也是傷害。醣類、蛋白質、脂肪是產生能量的主要營養素,當醣類所提供的能量不足時,身體會分解自己肌肉中的蛋白質當作能量,稱為糖質新生作用,這會造成肌肉的流失、增加肝臟、腎臟的負擔。而另一方面,同時身體也會分解脂肪來當作能量的來源,在分解的過程中會產生酮體,而累積過多的酮體會發生酮酸中毒現象危害性命,所以每日攝取適量的碳水化合物也是絕對必要的。